Quando Rav David Prato, Rabbino Capo di Roma, fu costretto nel dicembre del 1938 a lasciare la Capitale per contrasti con il Consiglio della Comunità e con il regime fascista, decise di fare la aliyà in Eretz Israel. Prato si integrò bene nella nuova patria e andò a vivere a Tel Aviv. Si stabilì in un appartamento di un elegante palazzo di Rivka Grünwald a Rechov Shadal 4 (strada forse non scelta a caso: Shadal è Shemuel David Luzzatto, il grande maestro dell’Italia ebraica dell’Ottocento!).

Il Rabbino Capo di Tel Aviv, Rav Moshe Avigdor Amiel, affidò a Rav Prato la direzione dell’Ufficio rabbinico. Amiel, allievo di due grandi esponenti delle yeshivot lituane, Rav Chaim Soloveichik e Rav Chaim ‘Ozer Grodzinski, era stato rabbino di Anversa dal 1920. In un discorso pronunciato nel gennaio 1936 ad Alessandria d’Egitto, alla presenza di Rav Prato che a quell’epoca era Rabbino Capo in quella città, Rav Amiel, in viaggio per Tel Aviv per assumerne l’incarico di Rabbino Capo, affermò che «Tel Aviv doveva rappresentare la sintesi tra la comunità ebraica di Anversa, centro diasporico del mondo ashkenazita, e quella di Alessandria d’Egitto, fulcro cosmopolita sefardita: non si sarebbe più parlato di ashkenaziti e di sefarditi, ma unicamente di ebrei. Era giunto il momento di lasciarsi alle spalle il retaggio diasporico, incluso l’uso dello yiddish e del ladino, per usare la lingua nazionale compresa da tutti, l’ebraico», come è riportato da Angelo M. Piattelli in David Prato, una vita per l’ebraismo (Rassegna Mensile di Israel 79, 1-3, 2013, p. 182).

Queste parole fecero probabilmente effetto su Rav Prato che tornerà sull’argomento più volte nelle sue Memorie recentemente pubblicate (Memorie di un rabbino italiano, a cura di Angelo M. Piattelli e Mario Toscano, Viella 2022). Prato era ben consapevole che fra sefarditi e ashkenaziti ci fossero profonde differenze. Anzi, forse ne esagerava la portata, come quando scriveva, nel 1939: «Vado piano piano convincendomi che evidentemente fra i sefardim – i veri però non noi italiani che siamo sefardim di nome – e gli askenazim c’è un abisso. Lingua, mentalità, cultura, tendenze, abitudini, rito, melodie, han fatto di queste due branches dell’ebraismo due elementi del tutto distinti e non facilmente assimilabili» (Memorie, p. 438). Tel Aviv rimane comunque la città dove forse l’unità fra sefarditi e ashkenaziti è più facilmente realizzabile: «Si ha un bel parlare di unificazione, di livellamento, forse, ma molto forse in Erez Israel. Ma temo che nemmeno lì ci si arrivi. Non c’è che a Tel Aviv dove il contrasto si sente meno che altrove, ma si sente».

Notevole è questo passaggio, anch’esso del 1939, in cui Rav Prato caratterizza le due grandi correnti dell’ebraismo dell’epoca (oggi le cose sono radicalmente cambiate nello Stato d’Israele e nel mondo intero):

«La mentalità sefardita è più geniale, più sintetica: il contributo dei sefarditi alla letteratura, alla poesia, alla filosofia, alla scienza è stato potente, colossale. La mentalità askenazita è meno geniale e forse più analitica. Oggi il mondo ebraico è dominato politicamente, scientificamente, religiosamente, socialmente e letterariamente dagli askenaziti dovunque ma specie in Erez. I sefardim non danno assolutamente niente, da nessun punto di vista, non si sentono se non per le loro querele e i loro lamenti di essere trascurati, di essere i paria del movimento, si tentano congressi, reunioni, federazioni, ma non si riesce a nulla. Sono assimilati o assimilatori mi disse un rabbino askenazita. C’è del falso in quest’affermazione. Non è vero. Invano si cercherebbero degli atei, dei comunisti e dei bolscevichi nel sefardismo. I sefarditi sono credenti, superstiziosi se si vuole, e anche in un certo senso praticanti. Sono incapaci a tener duro, come gli askenaziti, questo sì. Abituati a vivere non a latere delle nazioni in mezzo alle quali han vissuto ma a partecipare alla loro vita (come in Turchia, in Francia, in Italia e a suo tempo in Spagna ecc.) han dovuto cedere in qualche lato del legalismo ortodosso tradizionale, si sono meno formalizzati, si sono più acclimatati, ma non hanno mai ceduto nella sostanza, tanto è vero che fatte le debite proporzioni fra i sefarditi il numero delle conversioni è trascurabile» (Memorie, pp. 438-439).

In quest’altro passaggio, del 3 marzo 1940, così descrive la differenza fra sefarditi e ashkenaziti:

«I sefarditi hanno aperto la finestra sull’orizzonte e han respirato liberamente l’aria che dal di fuori penetrava nell’interno delle loro scuole, gli askenaziti han tenuto sempre le loro finestre ermeticamente chiuse e quando qualcuno è sfuggito dal carcere si è subito avvelenato. L’assimilazione è un conto, la rinuncia è un altro. Saadia Aggaon, Arambam, Gabirol, Abrabanel, Arif, Arosh, Joseph Caro ecc. ecc. specie i primi quattro han potuto rappresentare tappe notevoli nella storia dell’ebraismo mondiale pur avendo assimilato, anzi perché avevano assimilato, la cultura del mondo circostante. Quali sono le tappe rappresentate da personalità del mondo askenazita? Nessuna. Rascì non era askenazita. La Spagna, la Francia, l’Italia, l’Africa settentrionale e Erez Israel, il Mediterraneo insomma poteva dare uomini di quella tempra, i quali si sono sforzati fra l’altro di far conoscere l’ebraismo alle genti senza correre il pericolo che ha corso per esempio l’ebraismo con Filone che pure era mediterraneo. Ma gli askenaziti appena si sono affacciati al mondo circostante con la Haskalà [illuminismo ebraico] si sono subito smarriti nel mare della riforma o in quello dell’assimilazione conversione. O chiusi in casa o morti, mentre i sefarditi potevano continuare a vivere insieme con gli altri senza rinunziare a sé stessi. Uomini di grande valore han dato gli askenaziti, ma per il loro mondo chiuso, non hanno mai aperto le ali e anche quando han creato un nuovo movimento cabbalistico col hasidismo non hanno oltrepassato i limiti del loro piccolo mondo. Sono loro e loro soltanto, si chiudono in sé stessi senza tener conto del mondo circostante, delle sue esigenze e della sua importanza, anzi talvolta disprezzandolo. Ragion per cui, una volta preso in mano il comando in Erez non hanno voluto sentir parlare d’intesa con gli arabi e nemmeno con i sefarditi di qui. Si son di nuovo chiusi in loro stessi con quel resultato al quale assistiamo. Il sefardismo che ha dato uomini politici come Abrabanel, come Joseph di Nasso, come Disraeli, come i Rotschild [sic], come Sir Moses Montefiore, come Luzzatti ecc. avrebbe ben potuto dare guide capaci di pervenire a resultati ben diversi servendosi della sua innata malleabilità, diplomazia e rifuggendo da quella albagia che è tutta propria degli askenaziti parvenus» (Memorie, pp. 468-469).

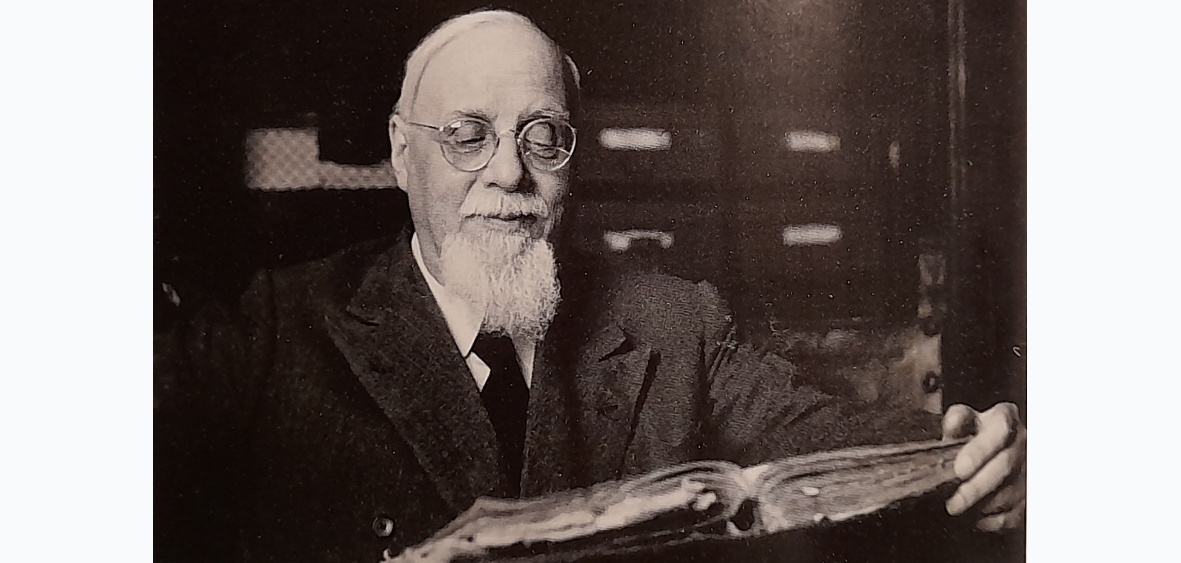

(Arrivo di Rav Prato ad Alessandria d’Egitto, 1927)

Come vediamo, l’argomento stava molto a cuore a Rav Prato. Non era una disquisizione teorica per lui, visto che gli era stata offerta la possibilità di diventare Rabbino Capo sefardita di Tel Aviv. Alla fine la cosa non andò in porto e si dovette accontentare di rimanere direttore dell’Ufficio rabbinico di Tel Aviv, dapprima sotto Rav Amiel e poi sotto il nuovo Rabbino Capo sefardita Rav Yaaqov Moshè Toledano, colui che fu vice-rabbino di Rav Prato ad Alessandria d’Egitto.

La Comunità ebraica di Roma, tuttavia, non poté che essere ben lieta del fatto che Rav Prato non fu nominato Rabbino Capo di Tel Aviv. Se lo fosse diventato, certamente non sarebbe stato disponibile ad assumere per la seconda volta l’incarico di Rabbino Capo di Roma. E così, nel settembre del ’45, Rav Prato tornò in Italia, pronto a risollevare la Comunità romana dagli sconquassi provocati dalle persecuzioni, le deportazioni, le morti e dai tradimenti, dei singoli come delle istituzioni ai massimi livelli. Se Roma ebraica è rinata, è stato grazie a Rav Prato e ai suoi successori.

Alfonso Pacifici, il grande pensatore ebreo del Novecento cresciuto alla cerchia del Rabbino ashkenazita di Firenze Shemuel Margulies, era un sincero amico e ammiratore di Rav Prato. Così lo descriveva in un messaggio a sostegno della sua candidatura rabbinica a Tel Aviv: «Una delle figure più interessanti e, aggiungerò senz’ombra di adulazione, una delle figure più simpatiche e attraenti della contemporanea vita d’Israele» (Ha-Rav David Prato, Tel Aviv 1940, p. 85). In una commemorazione a cinque anni dalla morte, avvenuta il 7 marzo 1951, Pacifici scriveva: «[Prato] avendo compendiato in sé, come per provvidenziali avvicendamenti, il meglio dell’insegnamento di Firenze col meglio della spontanea vigorosa vitalità della sua vecchia Livorno, dominatrice del Mediterraneo ebraico, […] rinvigorito e integrato ancora dal contatto diretto con Erez Israel, e in essa perfino con l’esperienza vivificatrice della Jeshivà, poté portare all’ultima, ahimè troppo breve, fase della sua esperienza rabbinica a Roma, una forza, una vitalità, uno stile dei quali da tempo non si conosceva in Italia l’esempio» (cit. in A.M. Piattelli, David Prato, una vita, p. 110, tratto da A. Pacifici, Considerazioni sulle comunità separate, l’unità d’Israele e le comunità ebraiche d’Italia, in Scritti in memoria di Sally Mayer (18751955). Saggi sull’Ebraismo Italiano, a cura di Umberto Nahon, Gerusalemme-Milano 1956, p. 301).

Foto copertina: Rav Prato a Tel Aviv nei primi anni Quaranta