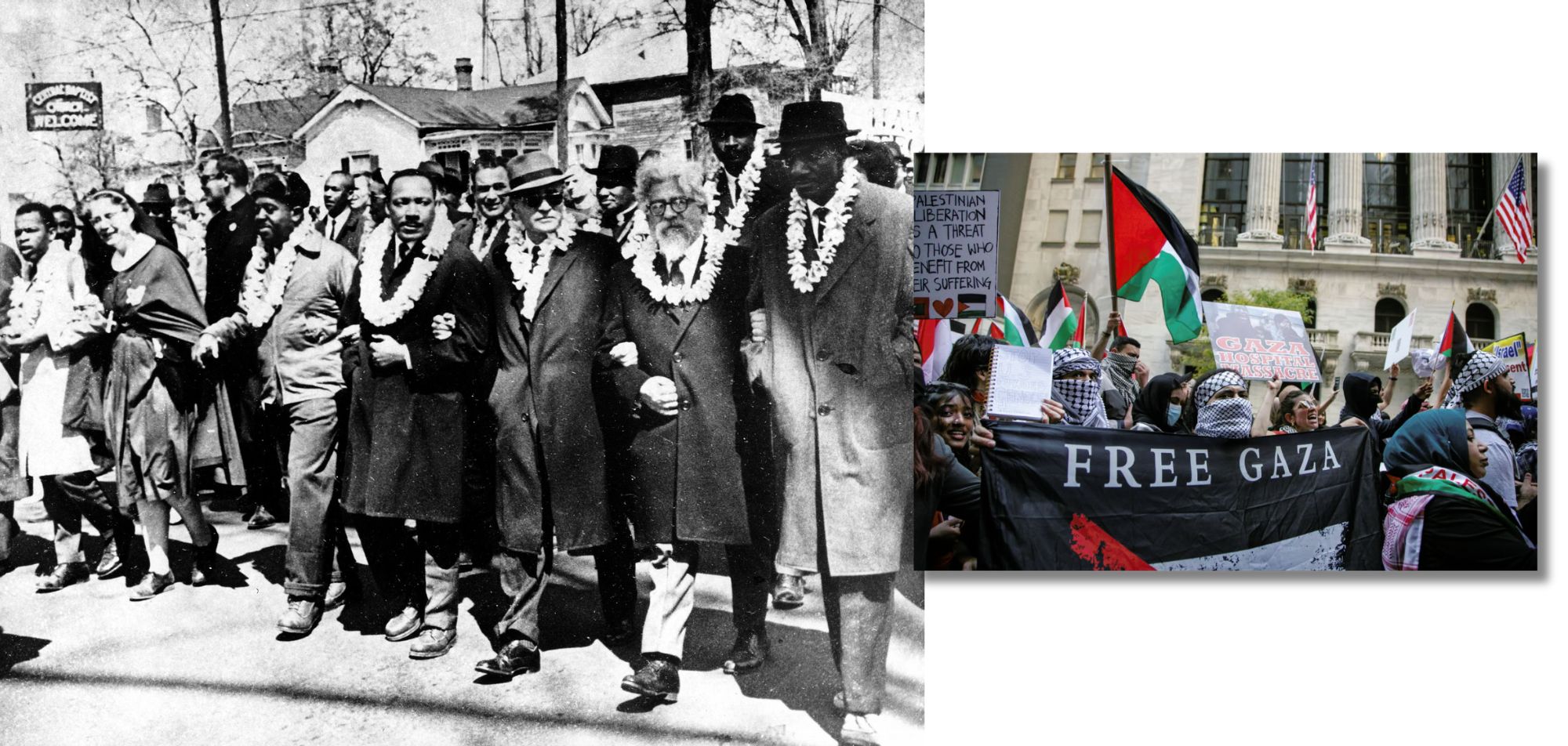

Quanti anni sono trascorsi dalla foto nella quale vediamo il reverendo Martin Luther King marciare a Selma insieme al rabbino Abraham Yehoshua Heschel? Era il 1965 e sono passati 58 anni. Eppure, sembra siano passati secoli se analizziamo la distanza non in termini di tempo, ma in termini di separazione e conflitto tra la minoranza ebraica e le comunità afroamericane negli Stati Uniti ed il radicale antisemitismo presente nei movimenti per i diritti civili o di uguaglianza di genere nel mondo progressista statunitense.

Dove risiede e comincia il problema? In una parola: “Intersectionality”. Una parola dalla traduzione difficile ma dall’intricato concetto ideologico. L’Intersezionalità è diventata una parola molto popolare, in particolare nei campus universitari del nord America. La parola si riferisce all’idea che razza, classe, genere e altre caratteristiche personali “si intersecano” tra loro e si sovrappongono, e che tutte le ingiustizie sociali sono interconnesse. Le donne e le minoranze (in teoria incluso quella ebraica, ma solo in teoria!) sono tutte vittime dello stesso sistema oppressivo che vede al suo apice i bianchi, maschi, caucasici e capitalisti. Questa visione di oppressione comune, sebbene non ideologicamente codificata, fu il motore che spinse molti ebrei negli anni del 1960 ad appoggiare il movimento per i diritti civili degli afroamericani ed è indubbio che molti obiettivi raggiunti da questo movimento furono possibili grazie all’appoggio delle istituzioni ebraiche.

Dopo l’assassinio di Martin Luther King, la relazione tra le due minoranze non fu più la stessa fino ad arrivare alla realtà antisemita che stiamo vivendo in questi ultimi mesi. La minoranza ebraica già non è più parte di un progetto di intersezionalità, anzi siamo diventati noi stessi, gli ebrei, gli oppressori: i bianchi, maschi, caucasici e capitalisti. Come e perché è avvenuto tutto questo? Esistono responsabilità ebraiche per questo cambio ideologico e culturale?

Un primo dato da analizzare è il fatto che l’attivismo arabo nelle società occidentali in generale e statunitense in particolare è riuscito a far passare come certa e reale la connessione tra la lotta palestinese e la lotta di ogni altra minoranza etnica o di genere. È dato come certo il fatto che la battaglia di un afroamericano del Mississippi e il terrorismo palestinese di Jenin siano entrambe due lotte legittime contro un comune oppressore. Secondo questa visione lo Stato d’Israele è uno Stato che pratica l’apartheid, nella stessa maniera in cui lo è stato il Sud Africa e quindi il suprematismo bianco da combattere, in Israele come in Sud Africa o nel Mississippi è lo stesso. Scrive Ziva Dahl (‘Intersectionality’ and the Bizarre World of Hating Israel”, Observer, March 15, 2016): “Nel ‘ciarlatano’ vittimismo multiculturale, gli occidentali, i bianchi, i ricchi, i cis-maschi, e Israele (l’ebreo nella sua collettività) sono intrinsecamente malvagi, mentre le persone di colore del terzo mondo, le donne, la comunità LGBTQ e i palestinesi sono automaticamente buoni…. Oggi, per l’ipocrita guerriero della giustizia sociale, gli ebrei fanno parte della classe degli oppressori”. Ed è grottesco e tragicamente comico, che molte organizzazioni LBGQT e femministe appoggino la causa palestinese ignorando e disconoscendo il trattamento riservato ai gay nel mondo arabo palestinese e le violenze alle donne israeliane durante il pogrom dello scorso 7 ottobre.

Questa situazione paradossale ed assurda ha fatto in modo che gli studenti ebrei nei colleges del Nord America abbiano dovuto costantemente dimostrare il loro compromesso con la giustizia sociale e con la solidarietà con il mondo palestinese, nascondendo il proprio appoggio allo Stato di Israele ed al movimento sionista.

La situazione è tale che nel 2017, gli organizzatori della Dyke March di Chicago hanno chiesto l’allontanamento a tre partecipanti ebrei che portavano le bandiere dell’orgoglio LGBT con una stella di David sopra il tradizionale arcobaleno. Gli organizzatori della Dyke March hanno affermato di aver agito in questo modo perché le bandiere “facevano sentire non a proprio agio i partecipanti alla marcia” e che la marcia era ideologicamente “antisionista”. Comprendiamo quindi che lo slogan “from the river to the sea” gridato con ignoranza estrema in ogni angolo delle università americane è diventato uno slogan di fatto antisemita lì dove, però, la distruzione dello Stato di Israele è divenuta necessaria per eliminare la supremazia bianca dal mondo. Le organizzazioni antisraeliane di fatto collegano la lotta per i diritti civili e la fine del razzismo in America alle rivendicazioni sull’ipotetico maltrattamento dei palestinesi.

Possiamo ipotizzare una responsabilità ebraica in questo processo di cambio di agenda culturale? Dai giorni di Selma del 1965 il mondo ebraico ha lasciato spazi pubblici di impegno sociale completamente incustoditi e in balia dei movimenti arabo nazionalisti, antisemiti ed antisionisti. Il collasso dell’ideologia di sinistra, il conseguente settarismo e l’involuzione tribale dei movimenti civili ha fatto in modo che tutto un ambito sociale ipoteticamente progressista sia diventato uno dei luoghi più biecamente antisemiti del mondo occidentale.

Siamo di fronte ad una nuova necessità di “hasbarà” che non sia solo il racconto veritiero dei fatti storici e degli avvenimenti politici: dobbiamo riprendere il filo delle collaborazioni in ambito sociale ed economico con minoranze e voci minoritarie che comprendono ed appoggiano la legittima esistenza dello Stato di Israele e difendono le comunità ebraiche in occidente. Una collaborazione che sia politica e sociale al tempo stesso. In altre parole, con un nuovo senso, dobbiamo riprendere a marciare nella società come a Selma e Montgomery e parafrasando rav Abraham Yehoshua Heschel dopo la marcia di Selma, dobbiamo riprendere a pregare anche con le gambe.