Il disimpegno

Mentre Israele è impegnato da 22 mesi in una difficile guerra a Gaza contro un nemico nascosto fra la popolazione civile e annidato nelle fortificazioni sotterranee che ha costruito sotto gli edifici civili usando i fondi dei soccorsi internazionali, ricorre il ventesimo anniversario dell’abbandono unilaterale di Gaza deciso dal primo ministro Ariel Sharon nel 2004 e attuato dall’esercito israeliano fra il 15 agosto e il 12 settembre del 2005. Venivano così sgomberati con la forza 8.000 abitanti di 21 insediamenti israeliani, lasciando agli arabi della Striscia abitazioni e installazioni agricole che essi avrebbero immediatamente distrutto. Anche il “corridoio Filadelfia” al confine con l’Egitto, essenziale per impedire il contrabbando d’armi e altri rifornimenti militari, veniva abbandonato.

L’illusione di Sharon

La speranza di Sharon, concepita quando ancora non si era spenta del tutto la sanguinosa ondata terroristica detta seconda intifada, era che Gaza si sviluppasse in un’economia di successo come in “una Singapore del Mediterraneo”, aprendo la strada per uno Stato palestinese pacifico e prospero. Il modello di Gaza era destinato infatti a essere ripetuto in Giudea e Samaria, da dove Sharon iniziò contemporaneamente a sgomberare qualche villaggio israeliano. Questo esperimento, ancor più della asserita difficoltà di assicurare la difesa di piccoli insediamenti isolati in mezzo a una popolazione ostile, fu la motivazione di un gesto che sconvolse e divise profondamente Israele. Per la prima volta l’esercito israeliano veniva usato non per difendere ma per attaccare le comunità ebraiche. Ci si può chiedere perché il capo del Likud, che si era fatto eleggere primo ministro con un programma contrario agli accordi di Oslo, aveva fatto molto in passato per favorire la costruzione degli insediamenti in Giudea e Samaria, era stato sottoposto a un inaudito linciaggio morale (pari solo a quello che oggi subisce Netanyahu) che gli attribuiva falsamente la responsabilità della strage di Sabra e Chatila perpetrata invece dai cristiani libanesi, avesse così drasticamente invertito la sua posizione sugli insediamenti, tanto da suscitare una rivolta dentro il Likud guidata da Netanyahu e da doverne uscire e formare un nuovo partito. Difficile capire le ragioni della sua adesione alla tesi dello scambio fra territori e pace, che aveva sempre avversato. Vale comunque la pena di ricordare che nel momento della svolta Sharon era sottoposto a grande pressione per un’indagine giudiziaria per corruzione, che poi fu lasciata cadere.

Il fallimento

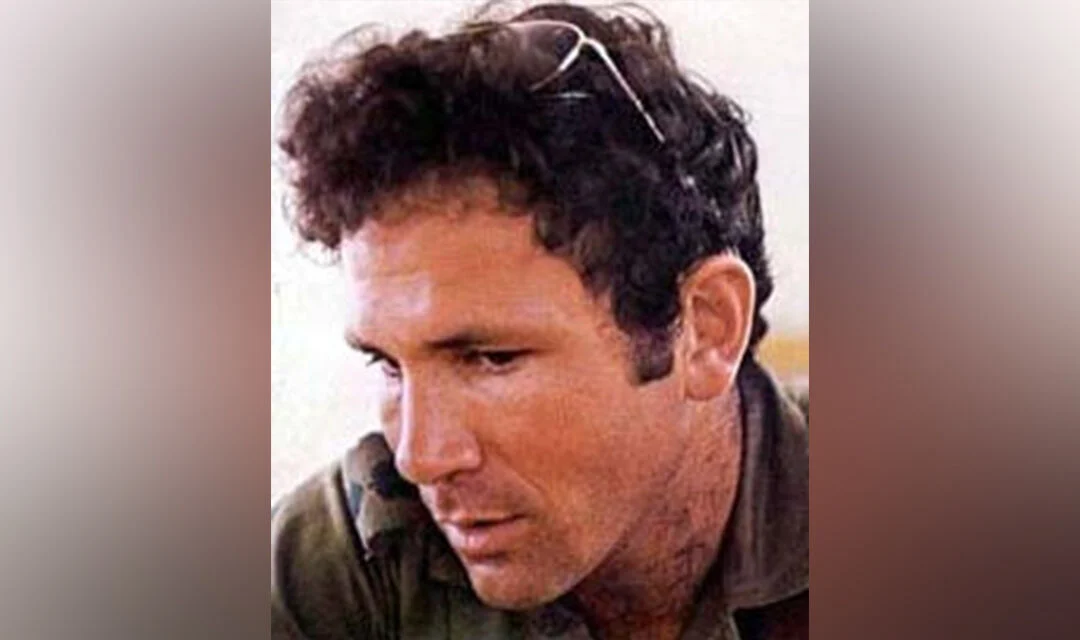

Vista col senno di poi, ma anche con le ragioni degli oppositori di quel momento, quella di Sharon era una tragica illusione, un errore colossale. Pochi mesi dopo lo sgombero forzato, a gennaio 2006, Hamas vinse le prime (e uniche finora) elezioni parlamentari palestinesi; in particolare, ebbe una grande maggioranza a Gaza, e riaffermò subito il suo rifiuto degli accordi di Oslo e del riconoscimento dello Stato di Israele, ribadendo la scelta del terrorismo. Dopo un anno di schermaglie politiche, a gennaio 2007, quando il presidente dell’Autorità Palestinese Mohamed Abbas sciolse il governo di coalizione egemonizzato da Hamas che si era formato dopo le elezioni, l’organizzazione islamista iniziò a combattere con le armi i concorrenti di Fatah e prese il potere sulla Striscia con un sanguinoso colpo di stato a giugno 2007. Già prima di questi eventi, nel giugno 2006, un commando terroristico guidato da Hamas, infiltrato in territorio israeliano con un tunnel di tre chilometri aveva assaltato di sorpresa una postazione dell’esercito, uccidendo due soldati e rapendone un terzo (Gilad Shalit), che sarebbe stato riscattato solo dopo 5 anni al prezzo della liberazione di oltre mille terroristi incarcerati. Gli attacchi terroristici di Hamas continuarono senza sosta da Gaza e già alla fine del 2008 Israele fu costretto a una prima operazione per contenerli (chiamata “Piombo fuso”). In seguito gli attacchi missilistici o con tunnel, i rapimenti, la costruzione di fortificazioni sotterranee e tunnel d’assalto, i tentativi di abbattere o superare in massa la barriera di sicurezza si succedettero senza sosta fino all’eccidio del 7 ottobre 2023, e così si resero necessarie numerose operazioni israeliane (2008-09, 2012, 2014, 2021).

Bisogna aggiungere che nei decenni successivi al ritiro di Sharon, i vertici militari, informativi e anche politici hanno coltivato una versione debole della sua illusione, quella per cui non bisognava cercare di distruggere la minaccia terrorista, ma di gestirla e “addomesticarla”, assicurando a Gaza vantaggi economici (fondi provenienti dal Qatar, permessi di lavoro in Israele, forniture di beni primari come acqua, carburante, elettricità), come se lo scopo di Hamas fosse il benessere dei suoi sudditi e non la distruzione di Israele. Quando poi i terroristi violavano troppo i limiti, era opportuno rispondere con il minimo della forza necessaria per “ristabilire la deterrenza”.

Gaza è stato il prototipo di uno Stato palestinese

Insomma il disimpegno da Gaza non ebbe affatto l’effetto pacificante ipotizzato dai suoi sostenitori, ma al contrario diede ai terroristi un territorio di controllo esclusivo, il tempo e la possibilità di ricevere indisturbati finanziamenti e aiuti militari (in sostanza uno Stato, nella definizione piena del termine) che essi usarono per allestire progressivamente quella fortezza militare protetta dallo scudo umano della popolazione civile e dalle installazioni delle organizzazioni internazionali, che ha reso Gaza così difficile da ripulire dal terrorismo, come si è visto in questi mesi. Mentre in Giudea e Samaria la presenza degli insediamenti israeliani e la possibilità dell’esercito di esercitarvi sorveglianza e repressione del terrorismo hanno reso molto difficile l’organizzazione della “lotta armata”, a Gaza questi elementi non erano più presenti dopo i disimpegni di Sharon e l’organizzazione militare di Hamas e degli altri gruppi è potuta crescere indisturbata.

Una lezione per il futuro

Si tratta di un monito serio per tutti coloro che si illudono che la costruzione di uno Stato palestinese sia una condizione per la pace e che gli insediamenti ebraici siano un ostacolo contro di essa. Tutto al contrario, uno Stato palestinese nella situazione attuale diverrebbe subito una Gaza dieci volte più grande e cento volte più pericolosa, per l’estensione del confine e la vicinanza coi centri nevralgici di Israele. Del resto tutti i pericoli più gravi per Israele negli ultimi decenni sono venuti da territori che lo Stato ebraico controllava e che aveva abbandonato con l’illusione di ottenere la pace: l’ondata terroristica detta “seconda intifada” nel 2000-2002 dalle città della Giudea e Samaria che gli accordi di Oslo avevano messo sotto l’amministrazione dell’Autorità Palestinese; i ripetuti attacchi di Hezbollah dal Libano meridionale da una zona che l’esercito israeliano aveva conquistato negli anni Ottanta all’OLP e che aveva affidato a una forza libanese amica (l’Esercito Libanese del Sud diretto da Saad Haddad), finché Ehud Barak, allora primo ministro, decise di ritirargli l’appoggio nel 2000; infine Gaza. Gli intellettuali e i politici del “campo della pace” hanno ignorato le molteplici lezioni sull’inutilità, anzi l’enorme pericolosità di questi ritiri, tant’è vero che oggi ripropongono la stessa ricetta per Gaza. Ma l’elettorato non ha dimenticato e proprio dal fallimento dello scambio fra terra e pace è venuta la sconfitta storica della sinistra pacifista e del centro che ne accetto il programma: dopo Barak e Sharon non hanno mai avuto la maggioranza nel Paese.