L’attacco che non ci fu

Gli ultimi giorni in Medio Oriente sono stati segnati soprattutto da una non-notizia, o piuttosto dall’attesa di un fatto che non si è realizzato: l’attacco americano all’Iran. Chi si aspettava che Trump agisse per rovesciare il regime degli ayatollah è stato duramente deluso. Trump ha fatto dichiarazioni minacciose, c’è stato un momento in cui gli aerei americani e israeliani si sono avvicinati allo spazio aereo persiano, le basi americane e tutta Israele sono stati messi in allarme antimissile, ma poi non è accaduto niente. Si è parlato di una pressione dell’Arabia e della Turchia contro l’attacco, alcuni media, a partire dal New York Times, hanno anche suggerito che Netanyahu si fosse aggiunto a queste richieste, ma sono solo indiscrezioni senza prova. La realtà è che Trump è abituato a reiterare le minacce molto a lungo prima di agire eventualmente, che preferisce il negoziato alla guerra e che usa le minacce soprattutto come tattiche negoziali. Inoltre Trump, al di là delle apparenze, è un politico lucido e realista. Il suo programma non è fare il poliziotto del mondo, ma ridare grandezza al suo paese. La sua base di consenso negli Usa non vuole avventure militari all’estero, è disposta ad accettarle solo se sono brevi, di successo, senza perdite, come fu la guerra aerea all’Iran del giugno scorso o l’azione in Venezuela. Ma una cosa è dare una lezione al dittatore di un piccolo stato nel “cortile di casa”, o danneggiare gravemente impianti nucleari e missilistici, altra cosa è abbattere un regime molto radicato in un paese grande (100 milioni di abitanti, una superficie di più di cinque volte maggiore dell’Italia) e lontano.

Le ragioni

Di fatto gli Usa fino a qualche giorno fa non avevano affatto allestito uno schieramento offensivo intorno all’Iran, non avevano portaerei (solo ora ne sta arrivando una), mentre nelle crisi degli ultimi anni ne avevano accumulato fino a tre, non avevano spostato a distanza di tiro i bombardieri strategici B2. Israele poi, a quanto pare, non è ancora riuscito a ricostituire il rifornimento di intercettori antimissile depauperato dal giugno scorso. Ma il punto più importante è un altro: benché più massicce e organizzate che in precedenza, le manifestazioni in Iran non sono riuscite a intaccare la base del regime, che è popolare nei piccoli centri, fra i ceti bassi delle campagne anche se non nelle città e fra gli studenti; né sono riuscite a creare dissenso fra i quadri del regime e le forze armate. Come mostrano i precedenti del fascismo, del nazismo, del franchismo, del salazarismo e del comunismo, i regimi cadono per scissioni interne al loro potere o per l’invasione di un nemico che conquista il territorio. Se ciò non accade essi possono durare anche ben più a lungo del regime degli ayatollah, che ha 47 anni. A Cuba, per esempio, la dittatura comunista dura da 65. E certamente Trump non vuole occupare l’Iran con i soldati, può solo bombardarlo per qualche giorno. Bisogna chiedersi allora quali sarebbero stati i possibili obiettivi di un’azione aerea. Sono tre: il primo potrebbero essere come a giugno gli impianti nucleari missilistici e antiaerei che l’Iran sta cercando di ricostruire; ma ciò non ha provocato il crollo del regime allora e difficilmente potrebbe farlo ora. Il secondo sono gli impianti petroliferi e in particolare il porto di Bandar Abbas, dove passano quasi tutte le esportazioni che sostengono non solo il regime ma il paese. E però in questo modo la crisi economica che è colpa del regime e sta alla base delle manifestazioni sarebbe facilmente venir imputata ai nemici esterni, con un rischio concreto di dare una mano agli ayatollah. Il terzo gruppo di obiettivi sono i dirigenti del regime e le sue forze repressive, che si possono colpire però quasi solo di sorpresa e con un’ottima intelligence, di cui Israele dispone più degli Usa. E infatti il 24 giugno l’aviazione israeliana stava per infliggere un nuovo colpo alle forze del regime, quando fu fermata già in volo da un ordine tassativo di Trump. Di qui dovrà ripartire l’azione americana se ci sarà – una possibilità oggi appare improbabile ma certo non è esclusa, anche perché Trump ha fatto della sua imprevedibilità uno strumento strategico.

Seconda fase?

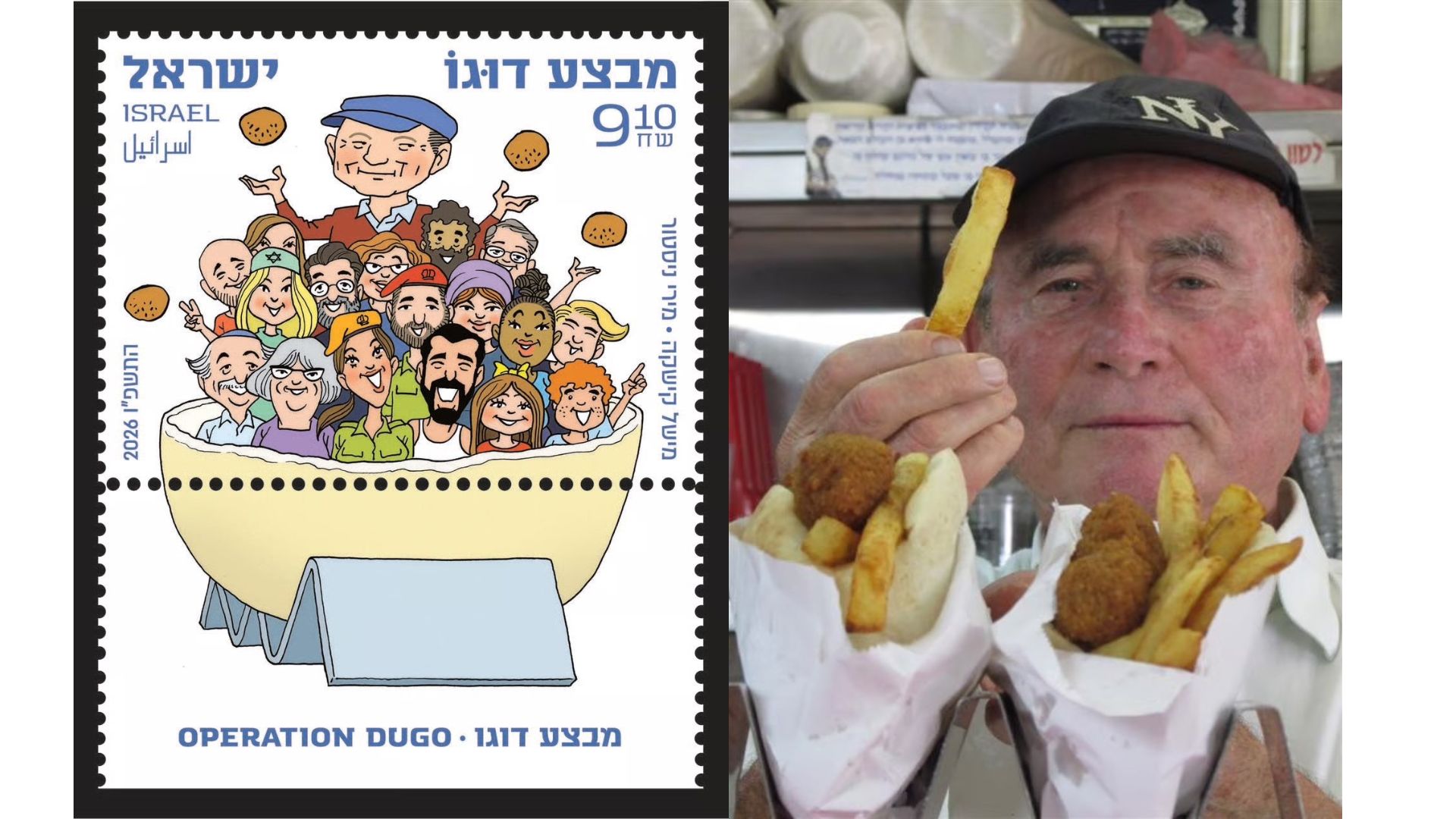

L’attenzione israeliana si è concentrata su Trump anche per un tema completamente diverso, la situazione a Gaza. Il presidente americano ha proclamato il passaggio alla seconda fase del suo piano (anche se rispetto alla prima fase manca la liberazione della salma di un rapito, Ran Gvili, che Israele sa essere nelle mani della Jihad Islamica e che rivuole secondo i patti, prima di consentire ad andare avanti). Trump ha anche annunciato i nomi dei componenti del “Consiglio per la pace”. Il consiglio è presieduto dallo stesso Trump, vi partecipano Tony Blair, il segretario di Stato americano Marco Rubio, l’inviato speciale Usa Steve Witkoff, l’ex inviato di Trump e suo genero Jared Kushner, il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga, il miliardario americano Marc Rowan e Robert Gabriel, membro sempre americano del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Un gruppo quasi limitato agli Stati Uniti, anzi alla cerchia dei consiglieri di Trump. Ma poi si parla anche di membri stranieri come il presidente argentino Milei, forse Giorgia Meloni, ma anche esponenti turchi egiziani, emiratini e e del Qatar. Questo comitato o una sua segreteria dovrebbe sovraintendere alla sistemazione di Gaza, sovraintendere al disarmo dei terroristi, iniziare le ricostruzioni, in particolare collaborando con l’amministrazione tecnica palestinese per la gestione della Striscia, composta da 15 membri e che sarà guidato, come ha annunciato ancora Trump dall’ex viceministro dell’Autorità Palestinese Ali Shaath. Il funzionario dell’Onu bulgaro Nickolay Mladenov sarà responsabile del coordinamento tra i due consigli. Trump ha anche annunciato di aver nominato il generale americano Jasper Jeffers comandante della Forza Internazionale di Stabilizzazione (Isf) per Gaza.

Dubbi sul futuro

Di questa forza però non si sa chi farà parte, perché i paesi musulmani che si sono candidati come Turchia, Qatar e Pakistan sono inaccettabili per Israele dato che sono chiaramente schierati a favore di Hamas. Si tratta di un punto fondamentale, perché Israele ha accettato di fermare l’offensiva finale su Gaza proprio in cambio del disarmo completo di Hamas. La posizione dei terroristi oggi è di consentire sì la formazione di un’amministrazione tecnica per la gestione degli affari quotidiani di Gaza ma in cambio mantenere e ricostruire la propria organizzazione militare e finanziaria. Sono due posizioni incompatibili e del resto già sono ricominciati a Gaza attentati terroristi e reazioni israeliane. Bisognerà vedere come un comitato per la pace assai lontano da Gaza e un comandante militare senza truppe riusciranno a mettere fuori gioco Hamas. Forse anche questa in fondo è una notizia a metà, un annuncio che resta per ora sulla carta. A oggi si prospettano due soluzioni: o che il disarmo di Hamas sia realizzato con una nuova offensiva dell’esercito israeliano, che è già pronto a finire il lavoro; o che l’attuale “linea gialla” che divide il 60% della Striscia governato da Israele e il 40% sotto Hamas venga stabilizzato, facendo sì che la ricostruzione cominci nella parte israeliana, isolando Hamas con un possibile effetto di attrazione simile a quello che Berlino Ovest esercitò sulla Germania Est fino al suo crollo. Ma anche in questo caso è richiesta una forte azione di vigilanza e prevenzione da parte di Israele.

Il dissenso del governo israeliano

Israele però non ha affatto gradito la composizione del comitato. In un comunicato dell’ufficio del primo ministro si legge: “L’annuncio riguardante la composizione del comitato di governo di Gaza, subordinato alla Conferenza di pace, non è stato coordinato con Israele e contraddice la sua politica. Il Primo Ministro ha incaricato il Ministro degli Affari Esteri di sollevare la questione con il Segretario di Stato americano”. È un annuncio pubblico del tutto inusuale e piuttosto grave di dissenso con Trump, anche se Netanyahu, decidendo di far gestire la faccenda al livello dei ministri degli esteri, cosa altrettanto inusuale nei rapporti con l’amministrazione americana, si è riservato evidentemente uno spazio di mediazione.