La sera del 4 novembre 1995, nella centrale Piazza dei Re d’Israele a Tel Aviv (oggi Piazza Rabin), decine di migliaia di persone si radunarono per dare sostegno al processo di pace avviato con gli Accordi di Oslo. Erano gli anni più intensi e delicati di quel cammino diplomatico, iniziato due anni prima con la storica stretta di mano tra Rabin e Yasser Arafat sul prato della Casa Bianca, sotto lo sguardo del presidente statunitense Bill Clinton.

Gli Accordi di Oslo prevedevano il riconoscimento reciproco tra Israele e l’OLP, l’istituzione dell’Autorità Nazionale Palestinese e un graduale ritiro israeliano da parte dei territori occupati. In cambio, la leadership palestinese si impegnava a fermare la violenza e il terrorismo. Per Rabin, già capo di Stato Maggiore nella Guerra dei Sei Giorni e tornato alla guida del governo nel 1992, quella era una scelta dolorosa ma necessaria: un compromesso per garantire un futuro più sicuro alle prossime generazioni. Molti israeliani, però, interpretavano quelle concessioni come una resa.

Il clima politico e sociale si fece incendiario, oltre i confini della normale dialettica democratica. Durante la manifestazione, mentre Rabin si allontanava dal palco stringendo ancora tra le mani i fogli con il testo della canzone “Shir LaShalom”, Yigal Amir, attivista estremista contrario agli accordi di Oslo, si avvicinò alle sue spalle e sparò tre colpi. Due lo colpirono al torso.

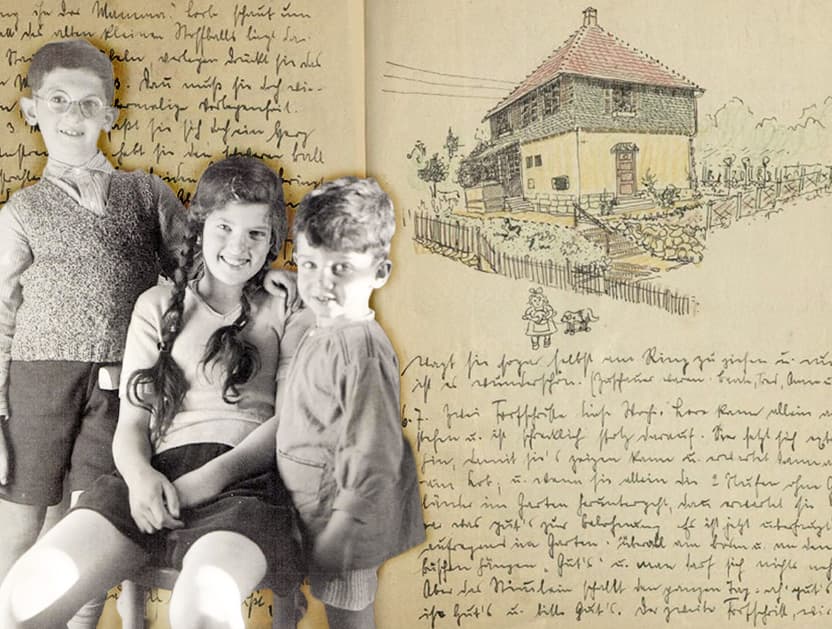

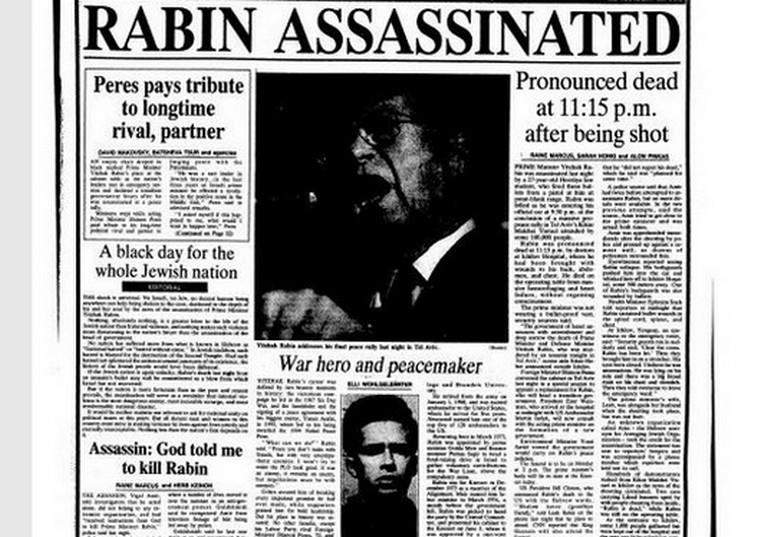

Trasportato d’urgenza all’ospedale Ichilov, Rabin morì poco dopo le 23:00. Nella sua tasca fu ritrovato l’amato testo di “Shir LaShalom”, lacerato e intriso di sangue: un’immagine destinata a diventare simbolo di una speranza resa improvvisamente vulnerabile.

Amir venne immediatamente arrestato. Nel corso delle indagini affermò di aver agito spinto da motivazioni religiose e ideologiche, sostenuto da un’interpretazione estremista della legge ebraica (din rodef), secondo cui Rabin sarebbe stato un “persecutore del popolo ebraico”. Il processo rivelò inoltre la presenza di una rete di contatti che lo aveva incoraggiato nelle settimane precedenti.

La società israeliana fu colta di sorpresa. L’idea che un Primo ministro potesse essere ucciso da un ebreo per ragioni politiche rappresentò un trauma collettivo senza precedenti: la frattura interna si rivelò più pericolosa delle minacce esterne.

Il 6 novembre si tennero i funerali di Stato sul Monte Herzl, alla presenza di leader da tutto il mondo. In molti, da Clinton a Re Hussein di Giordania, sottolinearono come Rabin fosse caduto inseguendo la pace. La sua morte segnò una svolta drammatica: il percorso inaugurato a Oslo subì un brusco arresto, lasciando spazio a una nuova stagione di sfiducia, estremismi e violenza.