Nella

Roma del dopoguerra una pittrice attendeva a piazza Navona l’arrivo della luna

piena, per poter dipingere con la giusta luce la città dove aveva scelto di

vivere dal 1946. Quella giovane donna immobile e silenziosa era Eva Fischer che

sotto lo sguardo degli amici e dei passanti curiosi, che chiedevano

insistentemente cosa stesse facendo, affiggeva un cartello con su scritto «Si

aspetta la luna!». Un episodio semplice, di cui scrisse anche Oriana

Fallaci in un articolo del 1954, ma che racconta di una Roma sognante fatta di

incontri e di attesa per una ripartenza dopo anni difficili. Quel breve

messaggio da ora il titolo alla retrospettiva dedicata alla Fischer al Palazzo

di Città a Cagliari e che sarà visibile fino al 17 ottobre. La mostra a cura di

Alan Davìd Baumann ed Efisio Carbone ripercorre, con oltre 130 opere e

documenti, la carriera e la vita dell’artista scomparsa nel 2015 e di cui lo

scorso anno cadeva il centenario dalla nascita. L’ampia selezione di dipinti,

provenienti perlopiù dalla collezione della pittrice, va dagli anni ’40 ai

primi 2000 e si snoda in un percorso espositivo che occupa più livelli dello

storico palazzo del XIV secolo.

Quello

della Fischer è un lungo percorso umano e artistico cominciato a Daruvar una

città della ex Jugoslavia dove era nata nel 1920, figlia di Leopold un noto

talmudista e Rabbino Capo della città. Una vita fatta di spostamenti prima per

studio, diplomandosi all’Accademia di Belle Arti di Lione, per poi tornare a

Belgrado dai genitori e vivere il terrore dei bombardamenti del 1941.

Cominciavano così gli anni più dolorosi in cui i nazisti deportavano il padre e

decine di parenti, l’internamento con la madre e il fratello minore nel campo

di Vallegrande sotto l’amministrazione italiana e la vita a Bologna sotto falso

nome. La memoria della Shoah si manifesta nei volti graffiati nella materia

pittorica, in un ciclo di quadri realizzati nel segreto dello studio e mostrati

solo decine di anni dopo, il dolore per la perdita paterna in un dipinto come

il Taled di mio Padre del 1946 dove non c’è una presenza

fisica, ma viene rievocata la sua figura attraverso il manto da preghiera.

Poi c’è

Roma. La Fischer faceva parte di quella vita bohémien

che animava via Margutta e gli studi degli artisti come quello dello scultore

Amerigo Tot, dove si scambiavano idee e progetti, che accoglieva due volte a

settimana scrittori, registi, musicisti e i grandi personaggi di passaggio come

Dalì e Picasso. Conosceva poi le tante anime della città: dal

riscatto di Corrado Cagli, ritornato dall’esilio volontario in America

cominciato dopo le leggi razziali, al realismo politico di Renato Guttuso,

dall’impegno civile di Carlo Levi ai grandi maestri come Mario Mafai e Giorgio

de Chirico.

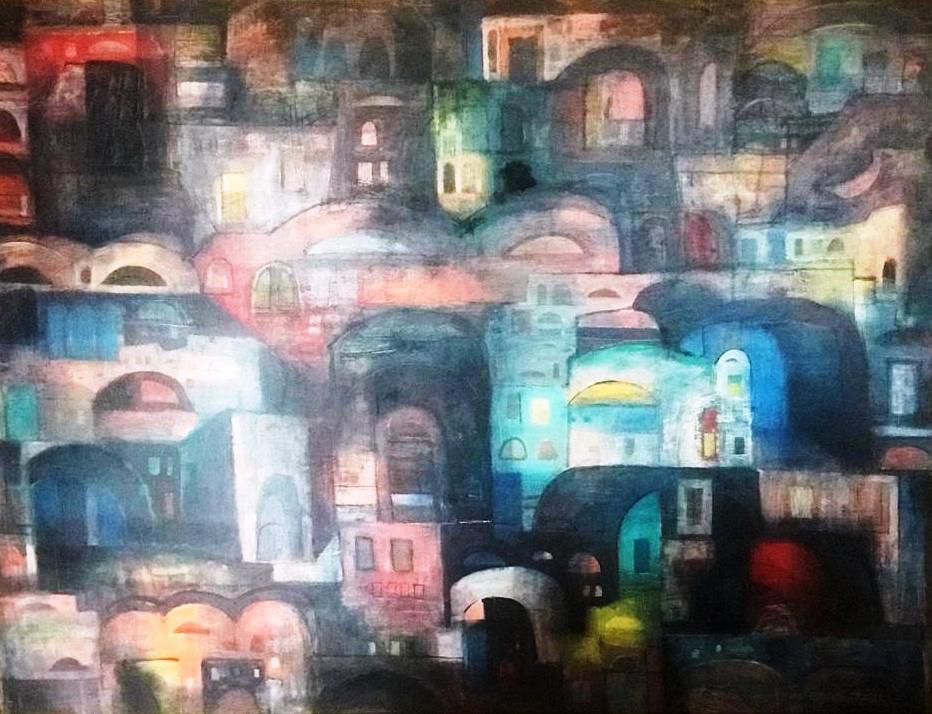

Nel

frattempo arrivavano i primi riconoscimenti con le mostre in Italia e

all’estero. La sua tecnica si era fatta più personale, sovrapponendo sulle tele

strati di colore che, una volta asciugati, le permettevano di grattare via

dalla superficie i pigmenti per far emergere temi ricorrenti come quello delle biciclette e

delle architetture dei Paesaggi mediterranei.

Nelle vetrate per il Museo Ebraico di

Roma, commissionate alla fine degli anni ’70, sono rappresentate le

architetture di Roma, Gerusalemme e delle antiche città d’Israele e i cui

bozzetti preparatori esposti in mostra non sono dissimili dalle vedute dei

paesini sardi realizzati dall’artista nei suoi soggiorni estivi. Una

testimonianza che crea un legame tra luoghi lontani, come propone Baumann che

racconta come questa mostra «costruisca un ponte ebraico attraverso il colore

che può unire l’antica comunità di Roma con Cagliari», città che ha visto una

presenza ebraica fino al 1492 e che ha riscoperto, in anni recenti, le sue

radici.