Il 4 novembre è una data che nella mia Comunità ha un significato preciso. È il giorno in cui, nel 1945, iniziò la fine della comunità ebraica libica, antica di oltre due millenni. A Tripoli una folla di assassini fanatici assaltò l’antico ghetto: devastarono sinagoghe, negozi, case, colpirono donne, uomini, bambini. Nessuno intervenne a difesa di persone inermi. I morti furono almeno 300, forse molti di più. Mio nonno Huato, uomo buono e pio, benefattore stimato da ebrei e arabi, quel giorno uscì di casa come sempre, incurante delle suppliche della moglie e dei figli. Fu riconosciuto, aggredito, colpito a martellate alla testa. Un arabo che gli doveva riconoscenza lo raccolse di nascosto e lo lasciò davanti a un ospedale. Mia nonna e i figli lo credettero morto per quattro giorni, finché il pogrom non cessò.

In quei giorni la Libia conobbe l’abisso: uomini decapitati, donne sventrate, bambini uccisi per primi. Le truppe britanniche non mossero un dito. A Zanzur, poco distante, buona parte dei 120 ebrei residenti fu trucidata. Venticinque persone si rifugiarono in una casetta di fronte alla sede della polizia, convinte di essere al sicuro: la folla appiccò un incendio, morirono bruciati vivi. Quando andarono per dargli degna sepoltura trovarono un unico blocco di corpi fusi dalle fiamme e dovettero scavare una fossa grande, senza poterli dividere. Ottant’anni dopo, le immagini del 7 ottobre ci hanno colpito con la stessa precisione del ricordo: case incendiate, famiglie massacrate, l’odio che torna a guardarti negli occhi. Quello che è accaduto allora è accaduto di nuovo.

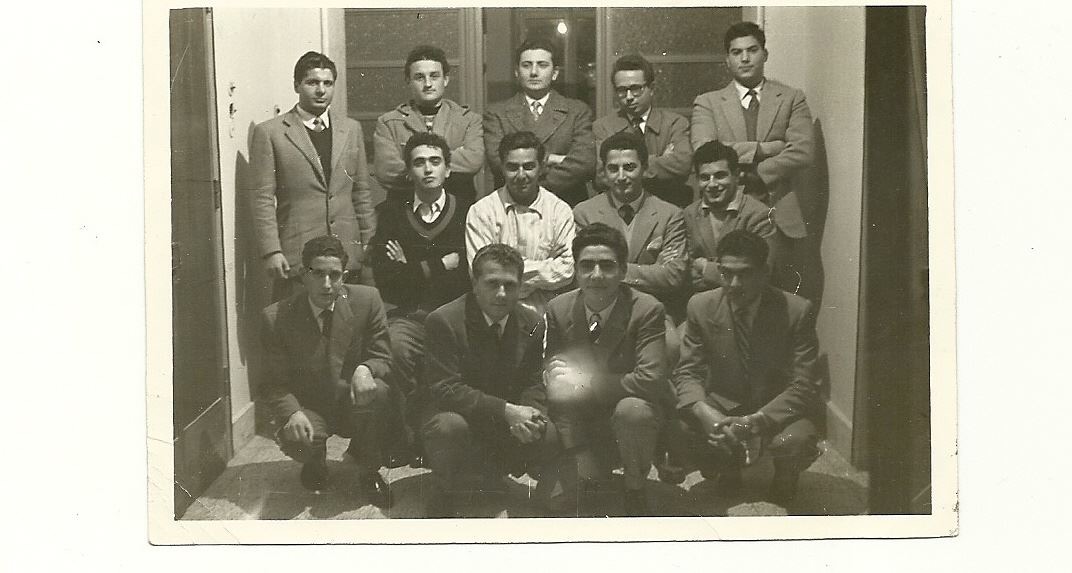

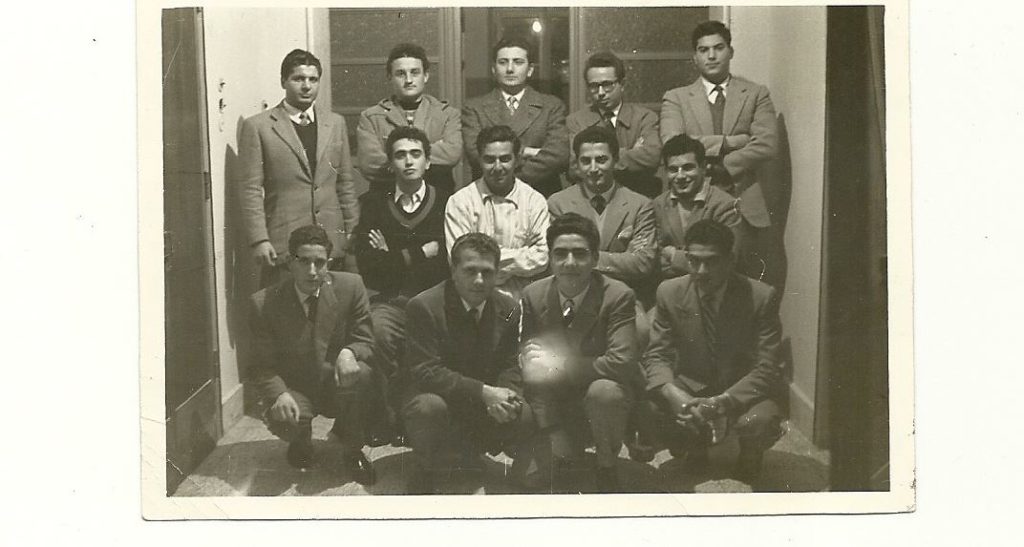

“Maikhabbunash”, in arabo libico, significa “non ci vogliono”. È la parola che sentivo da bambino in sinagoga, detta piano, con pudore. Non era un lamento: era la constatazione di un destino. L’esodo degli ebrei dalla Libia non cominciò nel 1967, ma in quei giorni del ‘45, quando la vita si spezzò per sempre. Nel 1948 la Hara resistette, nel 1956 Suez riportò la paura, nel 1967 la guerra dei Sei Giorni rese definitivo l’esodo. Le nostre famiglie partironocon una valigia da 20 chili, e con 20 sterline in tasca. Alla dogana trattennero tutto. In Libia rimasero intere stanze, le fotografie, i rotoli della Torah dissacrati e calpestati nei cortili. Perdemmo tutto. Arrivati a Roma nel 1967 eravamo in silenzio. Sotto choc, come reduci da una deportazione invisibile, desiderosi solo di ricominciare. La Comunità che trovammo era anch’essa ferita, ancora sconvolta dal rastrellamento del 16 ottobre 1943 e dalle deportazioni. Due ebraismi antichi e in lutto si incontrarono, incapaci di parlarsi ma destinati a unirsi. Non c’era spazio emotivo per raccontarci le nostre tragedie: non serviva spiegare. “Maikhabbunash”, ci dicemmo, temevamo che anche loro non ci volessero. Eppure, da quell’iniziale silenzio è nata una forma d’amore, una convivenza che col tempo si è fatta unità, anche grazie alla preveggenza di Rav Toaff e della dirigenza comunitaria del tempo, che investirono nel futuro di Roma Ebraica. E pure noi ci rimboccammo le maniche: da via Veronese, primo oratorio di rito tripolino gestito da Rav Yaakov e poi Sion Burbea, a via Garfagnana curato da Shmuel Naman, e poi alla sinagoga Beth Eldi Shalom Tesciuba e Bondì Nahum, sorta dove c’era il cinema Ausonia, e via via altri: così si è disegnata la mappa del nostro radicamento. Nel 1981, due rappresentanti libici entrarono nel Consiglio della Comunità Ebraica di Roma, un incontro che non significava assimilazione ma rinascita.

Molti giovani libici musulmani oggi non sanno che fino al 1967 viveva accanto alle loro famiglie una comunità ebraica antichissima, cancellata dalle mappe. La condizione di minoranza protetta, quella dei dhimmi, ha lasciato un’eredità di silenzio. E il silenzio, se dura troppo, cancella la storia. Ricordare oggi non è chiedere vendette né assoluzioni. È dire con precisione ciò che è successo, senza enfasi né indulgenza. A Tripoli, i simboli della città moderna poggiano letteralmente sopra le ossa di chi l’ha abitata per secoli: nel luogo del cimitero ebraico, dissacrato, svettano tra le altre le Torri Al Madi, ma non tutto è andato perso. Molti hanno conservato chiavi, fotografie, siddurim con i timbri delle sinagoghe che non esistono più. Li abbiamo portati a Roma non per nostalgia, ma per ricostruire una vita.

Ottant’anni dopo il primo pogrom, la nostra memoria non è solo un tributo a un mondo che non esiste più. È la consapevolezza di essere parte di una storia che continua. L’ebraismo libico vive oggi nella Comunità Ebraica di Roma, nelle voci, nelle preghiere, nei cibi e nei libri di studio. È la prova che anche dalle ferite più profonde può rinascere la vita, innestata come per talea nelle ferite della più antica Comunità della diaspora. Quest’albero rinnovato e rinvigorito, e di cui siamo profondamente innamorati, è oggi la Comunità di tutti noi.